La préparation de votre retraite constitue l’un des défis financiers les plus importants de votre vie professionnelle. Comprendre la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein représente un enjeu crucial pour optimiser vos revenus futurs. Le système français de retraite par répartition impose des règles précises concernant le nombre de trimestres requis, qui évoluent selon votre année de naissance et les réformes successives. Maîtriser ces mécanismes vous permet d’anticiper efficacement votre stratégie de fin de carrière et d’éviter les pénalités liées à une durée d’assurance insuffisante.

Système français de retraite par répartition et mécanismes de calcul du taux plein

Le système de retraite français fonctionne selon le principe de la répartition, où les cotisations des actifs financent immédiatement les pensions des retraités. Ce modèle solidaire repose sur un équilibre démographique entre générations, mais nécessite des ajustements réguliers face au vieillissement de la population. Le taux plein représente le pourcentage maximal de 50% appliqué à votre salaire annuel moyen pour calculer votre pension de base. L’obtention de ce taux optimal dépend directement de votre durée d’assurance validée.

La notion de durée d’assurance englobe l’ensemble des trimestres acquis au cours de votre carrière, incluant les périodes cotisées et assimilées. Chaque trimestre validé contribue à l’atteinte du seuil requis pour éviter la décote, cette minoration définitive qui réduit votre pension en cas de durée insuffisante. Le calcul s’effectue selon la formule : pension = salaire annuel moyen × taux × (durée d’assurance / durée de référence). Cette mécanique incite fortement à poursuivre votre activité jusqu’à l’obtention du nombre de trimestres nécessaire.

L’âge légal de départ fixe le seuil minimal pour liquider votre retraite, mais ne garantit pas automatiquement le taux plein. La réforme de 2023 a progressivement relevé cet âge de 62 à 64 ans, selon votre génération. Parallèlement, l’âge du taux plein automatique reste fixé à 67 ans, âge auquel vous bénéficiez du taux maximal indépendamment de votre durée d’assurance. Cette distinction fondamentale influence considérablement votre stratégie de départ et le montant de votre future pension.

Durée d’assurance requise selon votre génération et réforme touraine 2014

Périodes d’assurance pour les générations nées entre 1948 et 1973

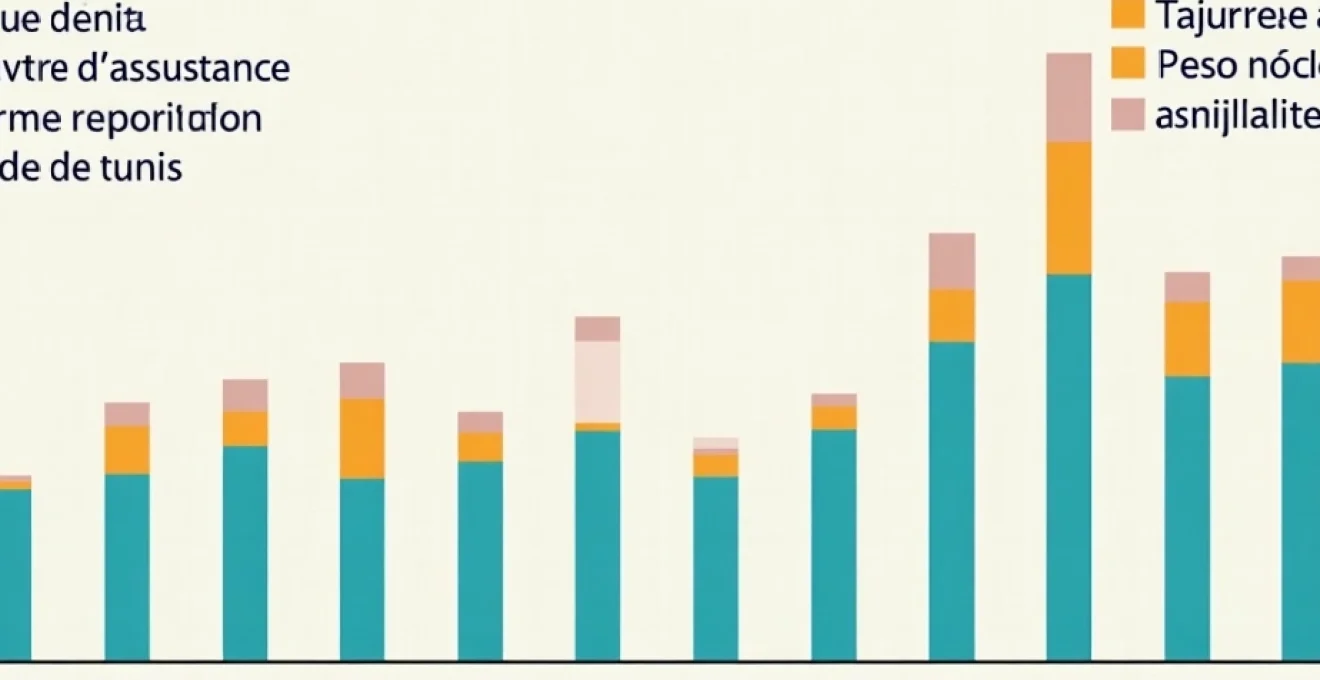

La réforme Touraine de 2014 a établi un calendrier précis d’allongement progressif de la durée d’assurance requise. Les générations nées entre 1948 et 1952 bénéficient d’une durée stabilisée à 41 annuités, soit 164 trimestres. Cette période correspond à une époque où l’espérance de vie était moindre et le rapport démographique plus favorable. Ces générations ont pu planifier leur retraite avec une visibilité relativement stable sur les conditions de départ.

Pour les générations suivantes, l’évolution s’accélère progressivement. Les personnes nées en 1953-1954 doivent valider 165 trimestres, tandis que celles de 1955-1957 atteignent 166 trimestres. La génération 1958-1960 franchit le cap des 167 trimestres, marquant une accélération du rythme d’allongement. Cette progression reflète l’adaptation du système aux évolutions démographiques et à l’augmentation continue de l’espérance de vie.

Évolution progressive vers 43 annuités pour la génération 1973

L’objectif de 43 annuités, soit 172 trimestres, constitue le terme de la montée en charge prévue par la réforme Touraine. Les générations 1961-1963 voient leur durée d’assurance portée respectivement à 168, 169 et 170 trimestres. Cette progression d’un trimestre par génération témoigne de la volonté d’étaler l’effort dans le temps pour limiter les ruptures brutales. La génération 1964 atteint 171 trimestres, avant la stabilisation à 172 trimestres pour la génération 1973 et suivantes.

Cette évolution vers 43 annuités représente un défi majeur pour la planification de carrière. Elle implique de commencer à travailler vers 22-23 ans pour atteindre naturellement la durée requise à l’âge légal de départ. Les parcours atypiques, avec des débuts tardifs ou des interruptions prolongées, nécessitent des stratégies d’optimisation particulières. L’allongement de la durée d’assurance s’accompagne mécaniquement d’un décalage de l’âge effectif de départ à la retraite.

Impact du décret n°2014-349 sur les trimestres requis

Le décret n°2014-349 du 19 mars 2014 a précisé les modalités d’application de la réforme Touraine, notamment concernant la montée en charge des durées d’assurance. Ce texte réglementaire établit le caractère automatique de l’allongement, sans possibilité de dérogation individuelle. Il confirme également le principe de non-rétroactivité : votre durée d’assurance se détermine selon les règles en vigueur à votre date d’ouverture des droits, non à votre naissance.

L’impact de ce décret dépasse la simple application technique. Il cristallise l’engagement de l’État sur une trajectoire d’allongement inéluctable, offrant une visibilité aux futurs retraités pour adapter leur stratégie patrimoniale. Cette prévisibilité contraste avec l’incertitude qui pourrait résulter de réformes plus fréquentes et imprévisibles. Le décret prévoit également des mécanismes de révision périodique, permettant d’ajuster la trajectoire selon l’évolution des paramètres démographiques et économiques.

Calcul spécifique pour les polypensionnés multi-régimes

Les polypensionnés, ayant cotisé dans plusieurs régimes de retraite, bénéficient d’un traitement spécifique pour le calcul de leur durée d’assurance. La durée totale s’obtient en additionnant les trimestres validés dans chaque régime, sans possibilité de dépassement du plafond annuel de quatre trimestres. Cette règle évite la survalidation qui pourrait résulter d’activités simultanées dans différents régimes. Le décompte global détermine l’atteinte du taux plein pour l’ensemble des pensions.

La coordination entre régimes présente des subtilités importantes. Certains régimes spéciaux appliquent leurs propres règles de durée d’assurance, tout en tenant compte de la durée globale tous régimes confondus pour la décote. Cette dualité peut créer des situations où vous atteignez le taux plein dans un régime mais subissez une décote dans un autre. L’optimisation nécessite une analyse fine de votre parcours professionnel et des règles spécifiques à chaque régime de cotisation.

Trimestres cotisés versus trimestres assimilés dans le décompte CNAV

Validation des périodes de chômage indemnisé par pôle emploi

Les périodes de chômage indemnisé génèrent automatiquement des trimestres assimilés, comptabilisés dans votre durée d’assurance pour le taux plein. La validation s’effectue sur la base de 50 jours civils indemnisés par trimestre, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Cette règle garantit une continuité dans l’acquisition de droits malgré l’interruption de votre activité professionnelle. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) prend en compte automatiquement ces périodes grâce aux données transmises par Pôle emploi.

La distinction entre chômage indemnisé et non indemnisé revêt une importance cruciale. Seules les périodes donnant lieu à versement d’allocations génèrent des trimestres assimilés. Le chômage non indemnisé peut néanmoins donner lieu à validation dans la limite d’une durée déterminée, selon des règles plus restrictives. Cette différenciation incite au maintien dans les dispositifs d’indemnisation et influence les stratégies de recherche d’emploi en fin de carrière.

Majoration de durée d’assurance pour enfants et congés parentaux

La maternité et l’éducation des enfants ouvrent droit à des majorations spécifiques de durée d’assurance, reconnaissant l’impact de la parentalité sur les carrières. Chaque enfant génère huit trimestres de majoration : quatre au titre de la maternité ou adoption, automatiquement attribués à la mère, et quatre au titre de l’éducation, répartissables entre les parents. La réforme de 2023 a modifié cette répartition, réservant deux trimestres éducation à la mère et permettant l’attribution de deux trimestres maximum au père.

Les congés parentaux d’éducation constituent une catégorie particulière de trimestres assimilés. Ils se valident automatiquement dans la limite de trois ans par enfant, sans condition de cotisation préalable. Cette disposition facilite les parcours professionnels interrompus pour raisons familiales, particulièrement fréquents dans les carrières féminines. L’optimisation de ces dispositifs nécessite une planification familiale coordonnée avec la stratégie retraite du couple.

Rachat de trimestres selon dispositif fillon et coûts forfaitaires

Le dispositif Fillon permet de racheter jusqu’à 12 trimestres pour compléter votre durée d’assurance. Les périodes rachetables incluent les années d’études supérieures et les années incomplètes de cotisation. Le coût du rachat dépend de votre âge au moment de la demande, de vos revenus et de l’option choisie : rachat au titre du taux seul ou du taux et de la durée d’assurance. Cette seconde option, plus coûteuse, s’avère généralement plus avantageuse pour optimiser globalement votre pension.

L’évaluation de la rentabilité du rachat nécessite un calcul actuariel précis, tenant compte de votre espérance de vie et du taux d’actualisation. Les barèmes forfaitaires évoluent annuellement selon l’inflation et les paramètres démographiques. Un rachat précoce présente généralement un coût unitaire moindre, mais immobilise des capitaux plus longtemps. À l’inverse, un rachat tardif coûte plus cher mais génère rapidement des droits supplémentaires. L’arbitrage dépend de votre situation patrimoniale globale.

Périodes militaires et service national dans le calcul des annuités

Le service national obligatoire génère automatiquement des trimestres assimilés, sur la base de 90 jours de service par trimestre validé. Cette validation s’effectue sans condition de cotisation, reconnaissant le caractère obligatoire du service militaire. Les périodes de service de rappel ou de mobilisation bénéficient du même traitement, prolongeant potentiellement la durée prise en compte. Ces trimestres militaires contribuent intégralement au calcul de votre durée d’assurance pour le taux plein.

Les carrières militaires professionnelles bénéficient de régimes spéciaux avec des règles de durée d’assurance spécifiques. La bonification du cinquième permet d’augmenter la durée de services prise en compte dans le calcul de la pension. Ces avantages compensent partiellement les contraintes et risques inhérents aux métiers de la défense. La coordination avec le régime général nécessite une attention particulière pour optimiser la liquidation de l’ensemble des droits à retraite.

Dispositifs dérogatoires et départs anticipés avant l’âge légal

Le système de retraite français prévoit plusieurs dispositifs permettant un départ anticipé avant l’âge légal, sous conditions spécifiques de durée de cotisation et d’âge de début d’activité. Le dispositif carrière longue constitue le principal mécanisme de départ précoce, accessible dès 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans. Ce dispositif exige une durée d’assurance majorée et un nombre minimal de trimestres effectivement cotisés, excluant la plupart des trimestres assimilés du décompte.

Les conditions d’éligibilité aux carrières longues se durcissent progressivement avec les réformes successives. La réforme de 2023 a notamment relevé les seuils de trimestres requis et restreint les périodes assimilées comptabilisées. Désormais, seules quatre périodes de chômage indemnisé peuvent être prises en compte dans la durée cotisée exigée. Cette évolution pénalise les parcours professionnels marqués par des interruptions, même involontaires, et privilégie les carrières linéaires sans rupture.

D’autres dispositifs dérogatoires concernent l’incapacité permanente, l’exposition à l’amiante, ou le handicap. Ces situations particulières permettent un départ dès 60 ans avec le taux plein, indépendamment de la durée d’assurance. L’incapacité permanente d’au moins 20% consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit à ce régime préférentiel. Ces dispositifs témoignent de la solidarité du système envers les assurés dont la capacité de travail a été altérée par leur activité professionnelle.

La planification d’une retraite anticipée nécessite une anticipation de plusieurs années, compte tenu de la complexité des conditions d’éligibilité et des délais de constitution des dossiers.

Optimisation du nombre de trimestres selon les régimes CNAV, AGIRC-ARRCO et MSA

Coordination entre régime général et régimes complémentaires

L’optimisation de votre retraite implique une coordination fine entre vos différents régimes de cotisation. Le régime général de la Sécurité sociale (CNAV) et les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO fonctionnent selon des logiques distinctes mais complémentaires. Tandis que la durée d’assurance détermine le taux plein au régime de base, la retraite complémentaire calcule votre pension

selon un système de points accumulés tout au long de votre carrière. Cette dualité requiert une stratégie coordonnée pour maximiser le montant global de votre pension. La liquidation simultanée de vos droits permet d’éviter les pénalités de minoration temporaire qui peuvent s’appliquer sur les régimes complémentaires en cas de départ anticipé.

Le calcul de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO intègre des coefficients d’abattement ou de majoration selon votre situation au moment du départ. Si vous partez avec le taux plein au régime de base mais avant 67 ans, une minoration temporaire de 10% peut s’appliquer pendant trois ans sur votre retraite complémentaire. Cette pénalité disparaît si vous reportez votre départ d’un an après l’obtention du taux plein, créant un mécanisme incitatif au prolongement d’activité. L’optimisation globale nécessite donc de considérer l’ensemble de vos régimes dans votre décision de départ.

La portabilité des droits entre régimes facilite les transitions de carrière tout en préservant la continuité de vos acquisitions. Les périodes de cotisation dans différents régimes s’additionnent pour déterminer votre durée d’assurance globale, évitant la perte de droits lors des changements de statut professionnel. Cette règle s’avère particulièrement avantageuse pour les parcours mixtes alternant salariat privé, fonction publique ou activité indépendante. La coordination automatique entre caisses simplifie vos démarches de liquidation.

Spécificités du régime agricole MSA pour les exploitants

Le régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) présente des particularités importantes pour l’optimisation de la durée de cotisation des exploitants agricoles. La retraite des non-salariés agricoles se compose d’une retraite forfaitaire et d’une retraite proportionnelle, chacune ayant ses propres règles de calcul et de durée. La retraite forfaitaire exige une durée d’assurance tous régimes confondus équivalente à celle du régime général, tandis que la retraite proportionnelle dépend uniquement des cotisations versées au régime agricole.

Les exploitants agricoles bénéficient de dispositifs spécifiques de validation des périodes d’activité. Le statut d’aide familial permet de valider des trimestres dès l’âge de 14 ans, sous réserve de justifier de l’accomplissement de travaux agricoles. Cette précocité d’entrée dans le système facilite l’atteinte de la durée requise pour les carrières longues. Les périodes de maladie ou d’accident donnent lieu à validation de trimestres assimilés selon des règles adaptées aux spécificités du secteur agricole.

La retraite complémentaire obligatoire (RCO) des exploitants agricoles fonctionne par points depuis 2003, complétant le dispositif de base. L’optimisation nécessite de considérer l’interaction entre ces trois composantes : forfaitaire, proportionnelle et complémentaire. Les cotisations minimales permettent de valider des droits même en cas de revenus modestes, caractéristique essentielle d’un secteur soumis aux aléas climatiques et économiques. Cette solidarité intergénérationnelle compense partiellement la variabilité des revenus agricoles.

Régimes spéciaux SNCF, RATP et fonction publique territoriale

Les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP conservent leurs règles spécifiques de durée de services, tout en s’alignant progressivement sur les évolutions du régime général. Ces régimes distinguent les agents de conduite, soumis à des contraintes particulières de sécurité, des agents sédentaires aux conditions plus proches du droit commun. La durée de services requise pour le taux plein peut différer de la durée d’assurance tous régimes confondus, créant des situations complexes d’optimisation pour les polypensionnés.

La fonction publique territoriale et hospitalière, affiliée à la CNRACL, applique les règles de durée d’assurance du régime général tout en conservant ses spécificités de calcul de pension. Le taux de liquidation peut atteindre 75% du traitement indiciaire, contre 50% au régime général, compensant l’absence de régime complémentaire comparable à AGIRC-ARRCO. Cette différence fondamentale influence la stratégie d’optimisation des fonctionnaires en fin de carrière, particulièrement pour ceux ayant exercé dans le secteur privé.

Les bonifications spécifiques aux régimes spéciaux permettent d’augmenter fictivement la durée de services prise en compte dans le calcul de la pension. La bonification du cinquième pour les militaires, les majorations pour services actifs des policiers ou pompiers, constituent autant de mécanismes correcteurs des contraintes professionnelles spécifiques. L’optimisation de ces avantages nécessite une planification fine des dernières années de carrière et une coordination avec les éventuels autres régimes de cotisation.

Stratégies de planification patrimoniale pour maximiser la pension de retraite

L’optimisation de votre durée de cotisation s’inscrit dans une démarche globale de planification patrimoniale visant à maximiser vos revenus de retraite. Cette approche intégrée nécessite d’anticiper les évolutions réglementaires, d’optimiser la fiscalité de vos revenus futurs et de coordonner l’ensemble de vos dispositifs d’épargne. La constitution d’une épargne retraite complémentaire via le Plan d’Épargne Retraite (PER) permet de compenser les insuffisances de durée de cotisation tout en bénéficiant d’avantages fiscaux immédiats.

Le rachat de trimestres constitue un levier d’optimisation fiscale autant que de droits à retraite. Les versements sont déductibles de votre revenu imposable, réduisant immédiatement votre pression fiscale. Cette déductibilité s’avère particulièrement avantageuse pour les hauts revenus soumis aux tranches marginales d’imposition élevées. L’arbitrage entre rachat de trimestres et épargne retraite complémentaire dépend de votre situation fiscale, de votre âge et de vos perspectives de revenus futurs.

La gestion de la transition emploi-retraite mérite une attention particulière pour optimiser vos revenus globaux. Le cumul emploi-retraite permet de percevoir simultanément une pension et des revenus d’activité, sous certaines conditions. Cette stratégie s’avère particulièrement intéressante pour les professions libérales ou les consultants pouvant maîtriser leur charge de travail. La réforme de 2023 a assoupli ces règles, permettant de nouvelles acquisitions de droits même après la liquidation de vos pensions principales.

L’optimisation fiscale de vos revenus de retraite nécessite d’anticiper la progressivité de l’impôt sur le revenu et l’évolution des prélèvements sociaux. L’étalement de vos revenus dans le temps, par le biais de produits d’épargne à sortie échelonnée, peut réduire significativement votre taux marginal d’imposition. Cette stratégie requiert une vision prospective de l’évolution de la fiscalité française et une adaptation régulière de vos choix patrimoniaux. Avez-vous envisagé l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat de votre future pension ?

Une stratégie patrimoniale optimale intègre la durée de cotisation comme un paramètre parmi d’autres, dans une approche globale de maximisation des revenus nets de retraite.

La diversification de vos sources de revenus de retraite constitue une protection contre les risques systémiques du système par répartition. L’immobilier locatif, l’assurance vie, les placements financiers diversifiés complètent judicieusement vos pensions obligatoires. Cette approche multimodale permet de s’adapter aux évolutions réglementaires imprévisibles et de maintenir un niveau de vie satisfaisant indépendamment des réformes futures. La réussite de cette stratégie repose sur un démarrage précoce et une discipline d’épargne régulière tout au long de votre carrière professionnelle.